①紙粘土を用いた創作活動を通した地形表現体験プログラムの開発

②地形表現体験プログラムと従来のアナログ・デジタル教材を併用・往還した地形学習の効果検証

地理教育の分野では,地形を理解する手法として,地図の読解技能の評価に関する研究が進められてきた(例えば由良 1968 地図; 小谷 2012 社会系教科教育学研究).しかし,地形図や地図の読解力には個人差があり,苦手であると感じる児童・生徒が多い現状がある(卜部 2010 地図).地形図学習は学習のモチベーションが低い単元の一つであると指摘されていることから,地図学習の前段階として児童生徒のモチベーションを創発させることが,本研究の学術的な特色である.

簡易実験やデジタル技術を用いて,地形を直感的に理解できる表現方法の構築に関する研究が多く蓄積されている一方で,本研究では紙粘土を用いた創作活動を通して地形を直感的に表現する作業から,児童生徒の興味関心を自発させるアプローチを導入することが本研究の独創的な点である.

本研究の予想される結果は,地形図学習の入口として創作活動を実施することにより,地図読解力に関わらず3次元イメージを持つことができる児童生徒の増加や,観察力に富む児童生徒を教師が発見しやすくなる点にあると考えた.この手法によって,試験による学力の測り方とは異なる児童生徒の側面を映し出すことができるため,地形図学習の導入や理解度を教師が推し量ることができる意義がある.

地形図学習のモチベーションが低い問題には,地図読解が空間認知能力の個人差に依存することが挙げられている(鈴木 2000 人文地理).これらの問題を解決すべく,地形をわかりやすく理解してもらうための教師の適切な提示方法について,簡易実験(森 2004 新地理; 池田 2011 第四紀研究),ブロックダイヤグラム(古岡 2003 新地理),鳥瞰図(勝部ほか 2011 地図),地理情報システム(GIS)を用いた3次元表示(Longley et al. 2001; 山内ほか 2020 地形)といった手法が検討されてきた.本研究は児童生徒側の創造力をベースに地形読解を実施し,到達点として地図読解に迫る学習構造を有しており,従来の研究とは一線を画す構造である.

本研究グループは,ドローンを用いた高精細な地形計測を用いた地形学的研究と,これらの研究成果を用いた地球科学教育・アウトリーチ手法に関する研究を両立して実施してきた.これらの研究を遂行し,研究対象地域の住民や学校の児童生徒たちと会話する中で,「3Dデータはわかりやすい」という回答を多く得られた.この過程で,現実世界を高精細に計測した3Dデータをもとに作成した教材が,人間の目で見ている視界の世界を表すリアリティを追究することで,人々の興味・関心を得られると考えた.

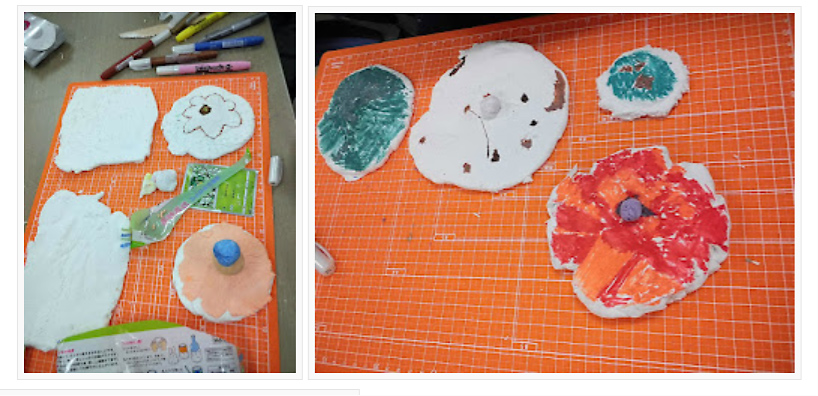

代表者および分担者の早川が2023年8月に開催した小学生向けイベント「ドローンでミニチュア地形をつくろう!」では,現実世界をドローンで高精細に計測した3Dデータを3Dプリンタで印刷した型に紙粘土を押し当てて地形模型を作成し,表面にペンで色付けを行う創作活動を実施した(図1).このイベントで,児童らが自由かつ独創的な思考力で色塗りを行う様子を目の当たりにした.例えば,火山地形に爆発的な噴火が発生した景観表現や,一部の地形を残しながら地形を変化した様子を表現した創作物がみられた.この体験から,リアリティの高い表現に留まらず,自ら柔軟な発想で地形を3次元的に表現することで,楽しさや興味関心を創発させることができるのではないかと考えた.