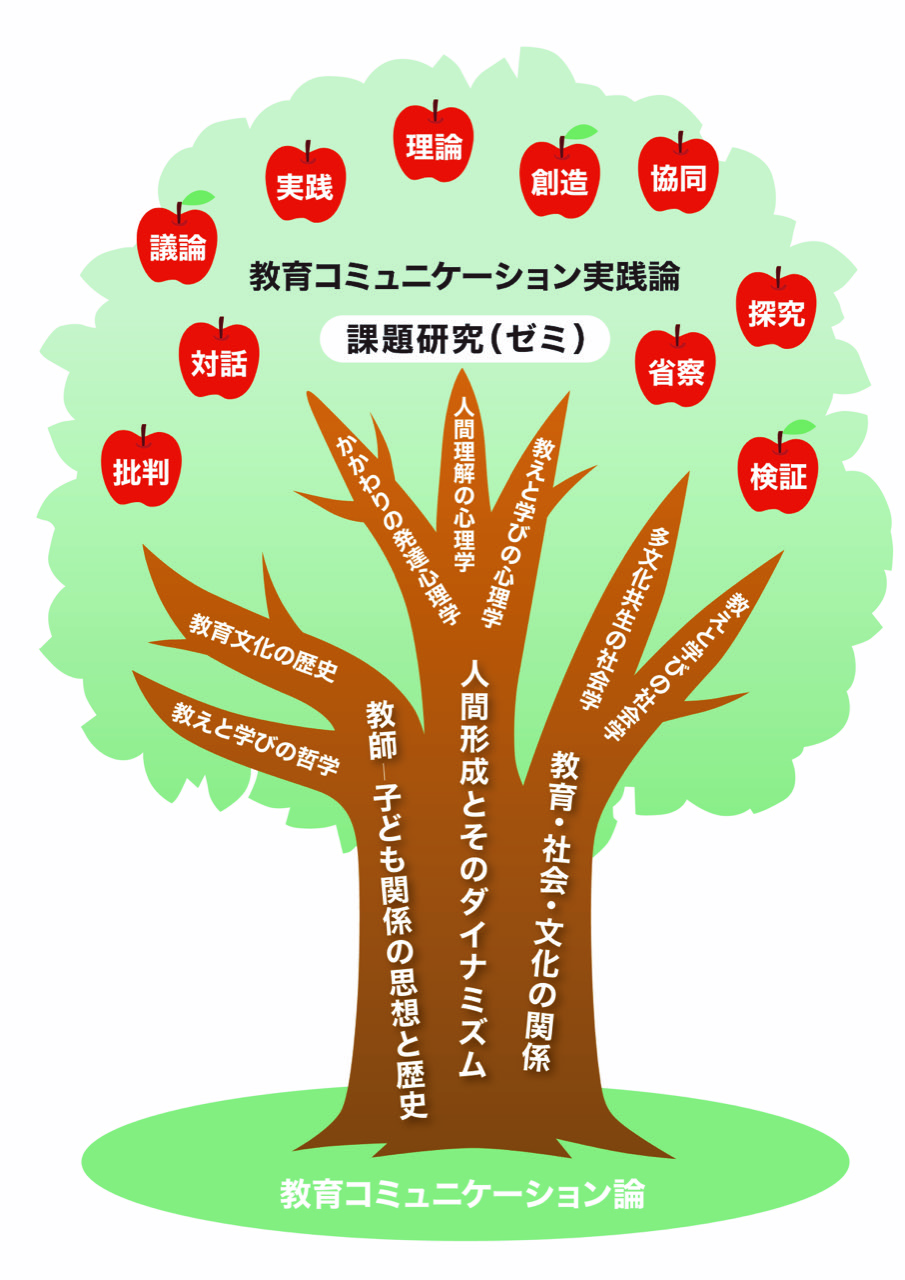

1. カリキュラム概念図

教育コミュニケーション論を基盤とし、その上に【教師-子ども関係の思想】,【教育・社会・文化の関係】、【人間形成とそのダイナミズム】という3領域からなる専門知の幹を育てていきます。そして、教育コミュニケーション実践論や課題研究(ゼミ)において、その成果を実らせていきます。

本コースの看板授業として、「教育コミュニケーション論」(前期)、「 教育コミュニケーション実践論」(後期)という科目があります。

「教育コミュニケーション論」は、全教員が参加・担当するオムニバスの講義。

「教育コミュニケーション実践論」は、院生が主体となり、「 教育コミュニケーション」というキーワードの範囲で探究できる問いを立て、半年かけて自分たちで共同研究を行う実践形式の授業です。

テーマを絞り込み、研究計画を検討し、実際にフィールドに出て自分たちの問いに実践的に取り組みます。

2. 今年度コース専門科目・教員担当科目時間割

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 教育の歴史と教育理論の展開(加東) | 子どもの発達と学校の関わり | |||

| 2 | 教育コミュニケーション論 (昼間) | 教育文化の歴史 | |||

| 3 | |||||

| 4 | |||||

| 5 | |||||

| 6 | 教えと学びの社会学 | 教えと学びの心理学 | 教育の歴史と教育理論の展開(神戸) | ||

| 7 | 教育コミュニケーション論(夜間フレックス) | ||||

| オンデマンド:(神戸・昼間)子どもの発達と学校の関わり | |||||

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | |||||

| 2 | 教育コミュニケーション実践論(昼間) | 教えと学びの哲学 | |||

| 3 | 人間理解の心理学 | ||||

| 4 | |||||

| 5 | |||||

| 6 | |||||

| 7 | 教育コミュニケーション実践論(夜間フレックス) | 多文化共生の社会学 | |||

| 集中:(昼間)かかわりの発達心理学 (夜間フレックス)教師-子ども関係の思想 | |||||

3. コース専門科目・教員担当科目一覧

昼間クラス

教育コミュニケーション論(担当:コース所属全教員,非常勤 坂口 真康) 前期・火2

教育におけるコミュニケーション過程を成り立たせている諸要因について,哲学的・歴史学的・社会学的・心理学的な観点から考察することにより,教育事象を相互に関連づけながら全体的かつ総合的に認識できる能力を育成する。

教育コミュニケーション実践論(担当:コース所属全教員) 後期・火2

「よりよい教育コミュニケーションとは何か」をテーマに,過去および現代の教育コミュニケーションの具体的な実践例について,多視点的かつクリティカルに検討することを通して,よりよき教育コミュニケーションのあり方を探究する。また,その探究プロセスで,協同的に問題解決に取り組むための知的態度・スキルを育成する。

教育文化の歴史(担当:平野 亮) 前期・木2

教育文化をいくつかのトピックを取り上げて歴史的に検討し,自明視しがちな私たちの教育観を相対化することを通じて,私たちが教育について柔軟に思考してゆくための一助となることを目指す。

教えと学びの哲学(担当:大関 達也) 後期・木2

「教えること」と「学ぶこと」にかかわる常識を根本的に問い直し,多様な側面から教育や人間形成の問題に取り組む姿勢を養う。人間性とは何かという問いは,どのような歴史的・社会的文脈の中で生じたのか。子どもの発達に介入する教育にはどのような論理と矛盾が存在するのか。文化的背景の異なる他者と共生する社会を築くために,どのような教育が求められるのか。このような問いに教育哲学や教育思想史の観点からアプローチする。

人間理解の心理学(担当:石川 遥至) 後期・木3

私たち人間には心があるために,自ら考え,行動することができるとされるが,心の仕組みを経験のみで理解することは困難である。ここでは実証科学としての心理学の立場から私たちの心のはたらきの特徴を学び,人間理解およびそれをふまえた援助的なかかわりについて考えていく。

かかわりの発達心理学(担当:非常勤 藤崎 亜由子) 後期・集中

人間の生涯にわたる発達全体の過程について,生物心理社会的視点から探求することを通して,それぞれの時間における「生きる営み」について考察を深める。人生における各発達段階の特徴をとらえ,その過程がどのように展開するのかについてを理解し,世代間の交流の中で人がどのように発達していくのかを理解する。

夜間・フレックスクラス

教育コミュニケーション論(担当:コース所属全教員,非常勤 坂口 真康) 前期・火7

教育におけるコミュニケーション過程を成り立たせている諸要因について,哲学的・歴史学的・社会学的・心理学的な観点から考察することにより,教育事象を相互に関連づけながら全体的かつ総合的に認識できる能力を育成する。

教育コミュニケーション実践論(担当:コース所属全教員) 後期・火7

「よりよい教育コミュニケーションとは何か」をテーマに,過去および現代の教育コミュニケーションの具体的な実践例について,多視点的かつクリティカルに検討することを通して,よりよき教育コミュニケーションのあり方を探究する。また,その探究プロセスで,協同的に問題解決に取り組むための知的態度・スキルを育成する。

教えと学びの社会学(担当:須田 康之) 前期・月6

子どもの学びの文脈と学びの構造的特性を、教育社会学視座から考察する。子どもは如何にして学ぶのか、子どもは何を学ぶのか、子どもの学びの内実を、学級や学校という組織的文脈と個人が置かれている社会構造上の位置との関連で捉え直してみる。

教えと学びの心理学(担当:吉國 秀人) 前期・火6

主に小学校や中学校の教育で展開されている教授学習活動を対象に,学習者の理解を成立させたり,理解を阻んだりする要因は何なのかを把握すること。また,教師の視座から学習者の学習を適切に援助する方略にはどのような特徴があるかを理解することをテーマに論じる。

多文化共生の社会学(担当:非常勤 坂口 真康) 後期・木7

「多文化共生」に関わる諸理論・諸概念を社会学の視点から検討した上で、「共生」を論じる際に中心的に取り上げられてきた社会的カテゴリに関わる議論の考察を通じて、「多文化共生」のための方策(教育)について探究する際の資源を得ることを目標とする。「多文化共生」を捉える際の視野の広がりや、その実現のための方策(教育)について探究する際の資源となる幅広い知識の獲得といった学習効果が期待される。

教師-子ども関係の思想(担当:非常勤 山田 直之) 後期・集中

人々の学びをとらえ,意味づけ,デザインし直し,創造していく実践を支え,また駆動させる「活動理論」に注目する。活動理論に基づいて実際にイノベーションを起こしている/起こしつつある先行事例を検討することで,主として学校改革の理念や方法についての理解を深め,「教師-子ども関係」を相対化する視点を得ることを目指す。

コース教員が関わる共通科目

教育の歴史と教育理論の展開(大関,下野,須田) 前期・月1(加東・昼間)

日本及び海外諸国において「教育」という営為の意義がどのように捉えられてきたのか, さらに現代の教育が教育理念や道徳観,教育体系の変遷を踏まえながらどう成立しているのかを理解する。

教育の歴史と教育理論の展開(平野,安藤,別惣) 前期・木6(神戸・夜間フレックス)

日本及び海外諸国において「教育」という営為の意義がどのように捉えられてきたのか, さらに現代の教育が教育理念や道徳観,教育体系の変遷を踏まえながらどう成立しているのかを理解する。

子どもの発達と学校の関わり (藤原,清水,吉國,水落,非常勤 伊藤) 前期・木1(加東・昼間)/前期・集中(神戸・昼間)

発達や子どもを捉える視点,乳幼児期から青年期までの発達と学校教育及び関連する諸課題について学習し,子どもの発達と学校の関わりについての理解を深める。

4. 教育コミュニケーション実践論の取り組み(最新3年分)

教育コミュニケーション論を基盤とし,その上に【教師-子ども関係の思想】,【教育・社会・文化の関係】,【人間形成とそのダイナミズム】という3領域からなる専門知の幹を育てていきます。そして,教育コミュニケーション実践論や課題研究(ゼミ)において,その成果を実らせていきます。

※[WS]:ワークショップの略

令和6(2024)年度

| 昼 |

|

| 夜 |

|

令和5(2023)年度

| 昼 |

|

| 夜 |

|

令和4(2022)年度

| 昼 |

|

| 夜 |

|

5. 学生の時間割例

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 【共通科目】 子どもの発達と学校の関わり(2単位) |

||||

| 2 | 【専門科目】 教育コミュニケーション論(2単位) |

【専門科目】 教育文化の歴史(2単位) |

|||

| 3 | |||||

| 4 | 【専門科目】 教育の情報化とICT活用(2単位) |

【課題研究】 課題研究(8単位) |

|||

| 5 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 6 | 【専門科目】 教えと学びの心理学(2単位) |

【共通科目】 教育の歴史と教育理論の展開 |

|||

| 7 | 【専門科目】 教育コミュニケーション論(2単位) |

||||

| 集中講義等 | |||||

| 【課題研究】課題研究(8単位) | |||||