1. 院生リレーコラム

#024. 久しぶりの氷点下!! (2025年入学・中村 光実)

私は九州出身で沖縄の大学を修了後、本年度よりこちらの大学院に在籍しています。入学式の日の緊張と期待は記憶に新しいものの、時の流れは早く、すでに2025年の終盤を迎えています。加東キャンパスは四季折々の表情を見せてくれる自然豊かな場所です。大学院という新たなステップに進んだ私にとって、この環境はかけがえのない学びの場となっています。そんな中、入学当初から抱いていた不安が一つあり、それは「“冬”の寒さに耐えることができるのか-」というものでした。3月まで沖縄の温かい南国の空気に包まれていた私にとって、入学式の日でさえ驚くほど寒く、その時から冬を迎えることを心配していました…。

12月の加東市は朝霧に包まれ、霜が降り、朝方は氷点下に達します。4年ぶりの氷点下は身にしみる寒さで、布団から出るのが惜しい毎日です。それでも大学に通い、学びに向かう時間はとても充実しています。4月に抱いた緊張と期待に応えるように勉強に励み、わずかではありますが自分の成長を感じています。

もうすぐ新しい年を迎え、2026年が始まります。日々の過ぎゆく早さを感じつつ、大学院2年目に入ると思うと、焦りや不安とともに、楽しさや期待も抱いています。

沖縄では1月になると桜が咲き、私が大学生活を過ごした地域では桜まつりが開かれます。1年の始まりを歓迎するかのように咲き誇る桜に包まれ、地域全体が活気に溢れる光景は今でも心に残っています。加東市で桜を楽しめるのはもう少し先ですが、新しい年が皆さんの努力の花が咲く一年となることを願っています。皆様、心も体も温かくして、良いお年をお迎えください。

【沖縄の桜】

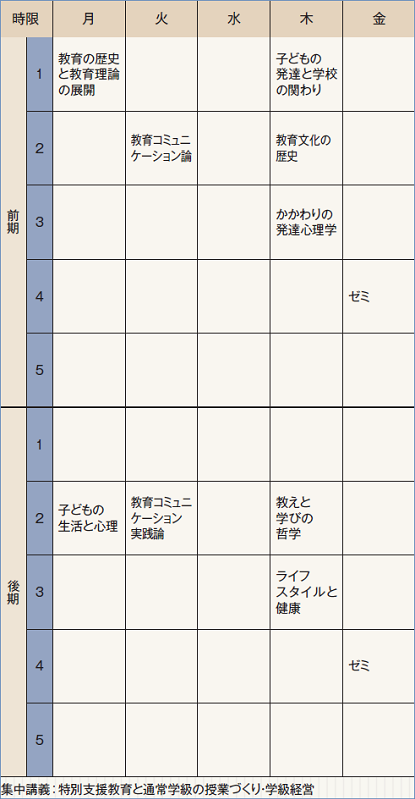

3. 時間割の組み方の例

「私は、「教育とは何か」「教員と子どもの関係」などをキーワードに時間割を組みました。「教育の歴史と教育理論の展開」では、近代化としての学校教育を捉え直し、学校制度や学校文化を考え、現代の学校教育において何が問題なのかと問い直すことができました。また、「子どもの発達と学校の関わり」や「かかわりの発達心理学」では、子どもの成長や学びを発達の側面から捉えることができました。現在、日本では学校改革の必要性が叫ばれていますが、学校教育で今まで当たり前として捉えていたことを、講義の中で先生や他の院生と共に対話を通して考え、さまざまな側面から学校教育を見ることで、何が問題なのかをもう一度問い直す機会となるのが、大学院での学びだと思います。」(『2025大学院案内』より転載)