社会系教科マネジメントコース

ゼミ紹介

*紹介の内容や掲載者のプロフィール等は、記事公開当時のものです

*紹介の内容や掲載者のプロフィール等は、記事公開当時のものです

2022年07月27日掲載

ゼミの概要

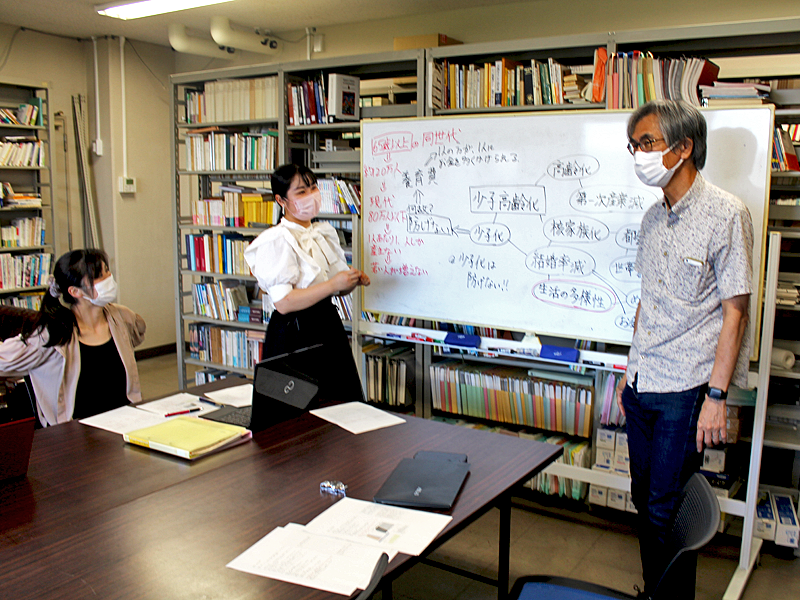

学生が準備した授業プランをもとに、森先生や他のゼミ生との対話を通して授業プランを修正していきます。時にはホワイトボードを使って、視覚的に学生自身の頭の中を整理し、プランを再考することもあります。

ゼミの特色

このゼミでは、万全の準備をして授業プランを作成していきます。それに対して、森先生の「どういうことなんだろう?」とか「もっと具体的に教えて?」という問答が続きます。やがて、私は行き詰まり、なんとなくそういうものだろうで片付けてきたことに気づかされます。そして、抽象的な内容でも具体的に説明できること、これが本当に理解できているということなのだと学びました。

ゼミ指導教員の紹介

森先生は、私が答えを導き出すまでじっくり待ってくださいます。また、どうしても答えにたどり着けないとき、先生の専門分野であろうとなかろうと、「対話」で解決してくださいます。

ゼミを選んだ理由

以前から、「対話」に興味を持っていたからです。これまで私が受けてきた社会科の授業は一方的に教師が話すスタイルが多かったです。私は社会科が好きだったので苦痛ではなかったけれど、苦手な生徒はどう感じていたのでしょうか。そこで、社会科は暗記で面白くないという子どもたちの認識を変えるために「対話」を使った授業を作っていきたいと考えたからです。

受験生へのメッセージ

私はこのゼミに入って、「難しい」という言葉を発しないようになりました。「難しい」、この言葉は魔法の言葉で、思考を止めてしまいます。この言葉で私はこれまで本質を突き止めることから逃げていたのかもしれません。それ以来、「そもそも○○ってなんだろう?」という世の中の物事の本質について、自分で疑問を持ち、考えたり調べたりするようになりました。私は「知識はつながる」と以前から感じてはいたけれど、ぼんやりとしたイメージでしかありませんでした。しかし、そもそも○○って?という物事の本質の疑問を森先生とともに探究していく過程で、社会科と他教科、さらには自分自身の身近な経験ともつながる感動を実感するようになっていきました。断片的な知識がつながる感動を子どもたちにも感じてほしい。私の新たな目標が生まれました。

*紹介の内容や掲載者のプロフィール等は、記事公開当時のものです

2024年06月21日掲載

ゼミの概要

山内研究室では社会科教育を主体とした研究を行っています。週に1回、各自の研究報告や実習に関わる教材研究などについて議論を交わしています。ゼミでは、それぞれが関心をもつこと、研究したいことを提案し、山内先生はその研究のサポートを親身になり行ってくださいます。

ゼミの特色

ゼミには、現職の院生とストレートの院生が所属しています。それぞれ校種や立場は異なりますが、活発な議論が行われています。そして山内ゼミでの最大の特色は「新規性を見い出す」ことを重んじている点です。研究をする上では当たり前ではないかと思われるかもしれません。しかし研究を進めていく中で、先駆者が同じ理論を述べていると気づくことがあります。実際、私もそのような事態になったことがあります。この「新規性」という視点をもっておくことで批判点が生まれ、自分の研究につながっていきます。

ゼミ指導教員の紹介

山内先生は元々小中学校教員もされていました。社会科教育に関する知見はもちろんのこと、現場での目線からも助言してくださいます。社会科教育の理論と現場での実践を基にお話をして下さることを取り入れていくと、授業プランが非常に明確で、ブラッシュアップされたものへと仕上がっていきます。また、山内先生は私たちの考えを引き出してくれるので、私たちが悩んでいる時には、様々な角度からアプローチして良い方向へと導いてくださいます。

ゼミを選んだ理由

私は元々兵庫教育大学の学部出身で、学部の時には卒業論文は社会科教育とは全く異なるテーマであり、社会科教育は講義ぐらいでしか触れてきませんでした。そのような経緯もあって、現場に出た時に教えられるかなという不安と現場に入った時に大学院で得た知識を還元したいと思い進学しました。そこで学部の講義で社会科教育を教えてくださっていた山内先生のもとで、社会科教育を学びたいということでゼミを選びました。

受験生へのメッセージ

研究は自分との戦いと思われがちですが、そのような時に先生はじめ周りの方々が寄り添ってくださいます。確かに研究は大変な面はありますが、「これいいのではないか」「新しいことできそう」と思った時は非常に高揚した気分になれます。そのような研究に没頭して、新しい研究を行いたい人、社会科教育の知見を深めたい人、現場で社会科教育の理論や自分の研究を還元したい人等々、是非社会系教科マネジメントコースを受験して、研究室にお越しください。

*紹介の内容や掲載者のプロフィール等は、記事公開当時のものです

2025年07月02日掲載

ゼミの概要

福田研究室では、主に「社会科教育」をテーマとして研究を行っています。週に1回、各自の研究やそれに伴う課題、実習に向けた教材研究などをもとに議論を交わしています。福田先生はそれぞれの興味や関心に応じて、研究したいことを親身になってサポートしてくださいます。

ゼミの特色

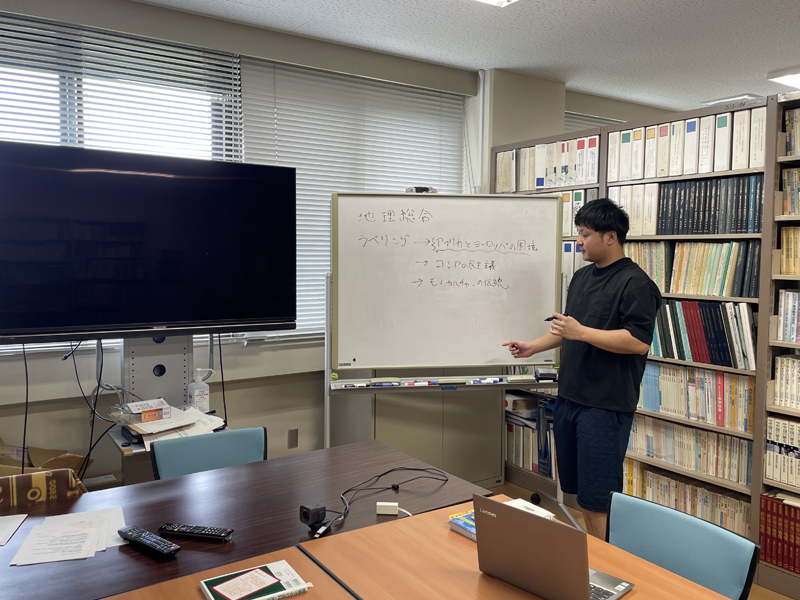

ゼミでは、ストレート・現職の院生が所属しています。また、それぞれの校種などや研究内容も異なりますが、多様な視点から活発な議論が行われます。また、それぞれの研究や実習などでの実践の振り返りを通して、理論と実践の往還的な学びを大切にしています。

ゼミ指導教員の紹介

福田先生の研究分野は、社会系教科教育の理論と実践に関する研究で、国内外問わず様々な分野や視点から研究されています。なので、多様な視点からそれぞれの研究に対しての考え方を教えてくださいます。

また博士課程のゼミへの参加や、様々な研究会や学会などを紹介していただけるので学べる機会が多く、より自身の研究に対しての幅が広がります。院生にとって、このような経験は非常に貴重で有意義なものになると思います。

ゼミを選んだ理由

「社会科」という教科は暗記科目であるという認識がいまだに残っています。そういった現状の中で、このような認識から脱却するためには「社会科教育」としてどのような授業実践やアプローチを行えばいいのかということを研究したいと考えました。その中で、社会科教育の理論と実践を専門に研究している福田先生のもとで研究をしたいと思い、この福田研究室を選びました。

受験生へのメッセージ

福田先生を中心として、同じ志を持つ仲間とともに日々自身の研究に向き合い、充実した学校生活を送っています。「社会科教育」の理論や研究を通して知見を深めて、社会科の教員になりたいと考えている大学生、現職の先生方は、ぜひ社会系教科マネジメントコースを受験し、福田研究室にお越しください。