教員紹介

自然地理学

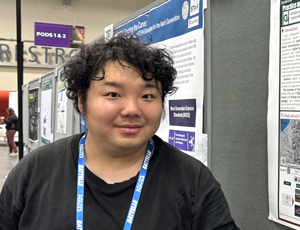

小倉 拓郎

教育・研究に対する考え方

私は自然地理学をベースに、地形学・地球科学教育・地理情報科学(GIS)に関する研究を行っています。ドローンを用いた写真測量やレーザ測量を通して高精細な地形計測を行い、地形のかたちやうごきを三次元ではっきりと捉えることができるようになりました。この手法を用いて、ダム下流域の河川における土砂移動や生態系に配慮した多自然型河川づくりに関する研究を行っています。共同研究を通して研究対象は多岐にわたり、海岸地形や洞窟、里山、森林などでも研究を実施しています。

また、三次元計測成果を用いた地球科学教育・アウトリーチに関する研究も行っています。小学校と連携した環境教育や、3Dプリンタ・VRを用いた地形教材の作成などにも関心があります。研究成果を教育現場で活用すべく、現職の先生方や博物館の学芸員と共同研究を行いながら、伝わりやすく直感的に理解できる教材作成を目指しています。

担当授業

-

学部

初等社会

自然地理学概説

地誌学概説

地理学特論演習Ⅰ

地理学特論演習Ⅱ

初等社会科授業デザイン

STEAM教育演習 -

大学院(専門職課程)

社会系教科の授業デザインの理論と方法(1)

社会系教科の授業研究

現代社会の課題とその教材化

社会系教科教育実践研究 -

大学院(博士課程)

地域と環境

- 廃道を用いた山地斜面における土砂移動の評価 ―静岡県浜松市の事例―

- 土石流扇状地の三次元形状と土石流の流下・堆積範囲の関係 ―2014年広島豪雨土砂災害の事例―

- 高密度点群データを用いた地下文化遺産と表層地形の解析 ―田谷の洞窟における事例—

- 荒川における内水氾濫頻発区域の分布と地形的特性

- 新学習指導要領の地学・地理における地形学習の内容・構造の分析 ―校種間の連続性や空間スケールに着目して―

- 地域産業と地域の人々とのつながりに着目した地域産業学習の授業開発 ―明石市の水産業を事例に―

- 統計データによる日本の滝の分析 ―日本の滝 100 選における形状分類の再評価―

- まちなかスタジアムを核とした観光行動の検証―エディオンピースウイング広島の事例―

メッセージ

現職の先生方へ2022年度より高校の教育現場において地理総合が必履修科目となり、学校現場でも地理の需要が高まっていると思います。しかし、自信を持って地理を教えられる先生が少ないことも問題として指摘されています。昨今教育現場で求められているSDGsやGIGAスクール/ICT活用、文理横断/教科横断型学習などの教育は、地理学を学ぶことによってほぼすべてを網羅することができます。地理学が持つ多面的な視点を感じられると思います。ぜひ楽しく研究・教育開発実践を行っていきましょう。

高校生の皆さん自然地理学は、地形や植生、気候など人間活動の舞台としての地表付近の諸事象に対し、どこでどのような特徴を持つのか、空間的な差異について研究対象としています。人間生活の基盤となる自然環境を学ぶことで、日常生活を営むにあたって、見える景色が大きく変わってくると思います。ぜひ「なぜ?どこで?」という視点を持って、地域に存在する魅力や面白い事象を明らかにしていきませんか?

- 個人ウェブサイト:https://www.geoguraphy.com/

- Twitter:https://twitter.com/ge_ogura_phy

- 地形鮮明化プロジェクト:https://www.hdtopography.org/

- GIS-OER WG:https://gis-oer2.csis.u-tokyo.ac.jp/

- 田谷の洞窟保存実行委員会:https://www.tayacave.com/