「日本近未来教育学会2025年度の活動,会員の募集」

地域と共にある「日本近未来教育学会」 2025年度の活動

日本近未来教育学会 2025の活動(Hyokyo-net掲載) ← 詳細・印刷はこちらをご利用ください

日本近未来教育学会 2025.4.1

1.はじめに

(1)「日本近未来教育学会」を設立した経緯

①「富士山世界文化遺産学会」の設立と活動を通して

富士山の世界文化遺産登録を機に富士山の価値を再認識するために,2013年静岡県と山梨県の市民有志で研究組織「富士山世界文化遺産学会」を設立した。富士山の自然や文化財を共に学び合う機会を主催し,教育関係者や地元住民が地域を理解する活動を行った。さらに活動を硏究誌にまとめ,関係機関に提示した。 活動を進める中で地域の遺産を学んでいくと地域の現代の課題も明らかになり,未来志向でその克服を目指すことの重要性を認識した。

②Society5.0の時代における地域社会の姿に注目して

グローバルで,ICTやAIがさらに進化する社会にあっては,社会の課題が地域社会社会の課題でもあり,近未来の教育の課題を生活基盤である地域社会や学校現場の関係者と共にその克服を目指すことが必要であるという認識に至った。地域住民と共に地域社会を基盤にして,近未来に向けた教育の在り方を研究する組織をつくる必要性から,趣旨に賛同する会員を全国から募り「日本近未来教育学会」を設立した。

(2)「日本近未来教育学会」の存在意義

①近未来の社会や教育の在り方を人と人との関わりから明らかにする

本学会は,社会の動向や国の教育施策等を注視し,教育現場の変化や地域社会の実態などから近未来の社会や教育の姿を描いていく。そして,近未来社会で生きる今の子どもたちにどのような教育が必要であるかという視点から,現代の教育課題を明らかにしていく。そして,その克服のために教育現場や行政機関との連携を目指す。さらに近未来教育の在り方を追求する。その際に「生成AI」など先端の科学技術が社会のさまざまな分野で活用されることへの課題を人としての生き方や教育という視点から明らかにしていく。

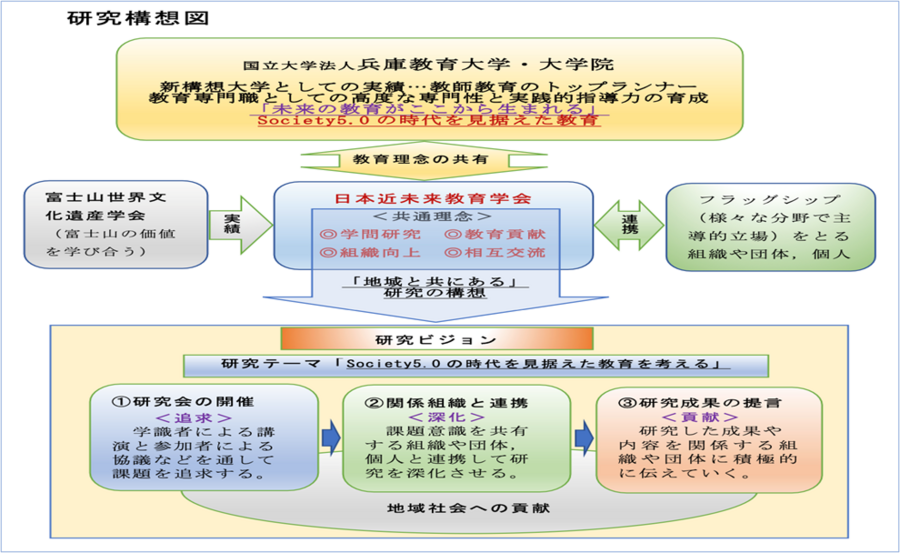

2 目的と組織

(1)目指すもの

近未来(Society5.0の時代)の先端技術を活用した教育を追求するだけでなく,近未来の教育課題を明らかにする。そのために教育現場で実践・研究する者や教育に関心を持つ者が共に学び合い,近未来教育の在り方を個人や団体で研究する。そして,成果を社会に還元することを目指す。

(2)研究体制の構築と今後の方向性

近未来教育に関わる者,関心を寄せる者による組織で個人研究や組織研究を進め,その成果を学会全体で共有し,社会や学校現場に示していく。

①研究対象となる地域社会において,教育関係者や市民が集い,近未来(Society 5.0の時代)の教育の在り方を協議

・地域域社会における教育の課題,あるべき姿を明らかにする。

②フラッグシップ(各分野で主導的な立場)をとる団体や組織,個人と連携して,研究課題を克服

・各会員が課題意識を持ち,個人研究を進める。研究を発表する機会を設定する。

・研究対象とする自治体や教育現場と連携して教育課題の克服を目指す。地域社会に貢献する具体的方策を示す。

③研究の成果を関係組織に提言

・Society5.0の時代を見据えた学校と地域社会の教育の在り方をフォーラムや硏究誌等で提言して,学会の存在と研究成果を関連組織等に示し,社会の進展や教育現場の課題克服に貢献する。

(3)学会の研究組織

会長...勝俣得男,副会長・研究部長...梶原正史,研修部長...山田達夫

総務部長...長瀬美奈子,研究副部長...岩橋嘉大,総務副部長...鈴木拓磨,芹澤寛文

会員...教育関係者(教員,研究者),学会の趣旨に賛同する市民

顧問...研究分野で主導的立場の教育関係者

3 研究構想

本学会では,会員が課題意識を持つ分野で近未来の教育にかかわる研究を進める。その成果を研究会や学会誌で発表する機会を確保して学会として成果を共有する。

学会とし「地域と共にある」という地域住民や教育現場の教職員や児童生徒学生と共に課題克服を目指す視点も持って,近未来教育の課題を独自に追求していく。

|

(1)研究テーマ

「Society5.0の時代を拓く教育を考える」

(2)研究仮説

Society5.0の時代を見据えて,ICTやAIを教育現場に導入・活用する際の課題を明らかにする。そして,ICTやAIを活用した地域社会における住民や児童生徒学生の具体的な活動を関係機関に提案していく。それによって,教育の改善や地域住民の連携した活動が促され,新たな共生社会が実現できると考える。

(3)組織研究のフィールド

本学会が研究対象とする近未来社会が実現されようとしている。富士山南麓の静岡県裾野市にトヨタ自動車の未来都市「ウーブン・シティ(Woven City)」が2021年の「富士山の日」(2月23日)に起工した。本学会では,「ウーブン・シティ」の進捗に関心を寄せている。その地元である裾野市には,近未来教育の在り方が反映されてくると考えている。

本学会では,裾野市が2020年3月に発足させた 「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ (SDCC)」構想に注目して,2021年5月27日同構想のコンソーシアム(共同事業体)に加入した。コンソーシアム会員,デジタル関連の専門家,地元企業と共に裾野市のスマートシティ化を目指す取組を行った。地域づくりに果たす学校,児童生徒の役割について意見を述べた。

2022年1月に市長が交代した。本学会では,2022年3月会長が新市長と面談する中 で「地域と共にある」という学会の基本姿勢と新市長の「市民目線」に共通点があると考え,続けて研究フィールドとしていく。

2024年には,「ウーブン・シティ」の第一期の建物が完成する予定であったが,諸事情で,2025年2月になった。2025年中に関係者の入居,実証実験が開始されるという。それによって実証に参加する新たな住民の生活が営まれるようになると地域社会との関わりがでてくる。

2024年8月に裾野市の「ウーブン・シティ」担当部署である戦略推進課と学会役員とで「ウーブン・シティ」に伴う市の基盤整備について協議を行う機会を得た。そこで周辺地区の基盤整備が進められていることを理解した。今後「ウーブン・シティ」への 関係者の入居が始まった場合は,裾野市の住民としてどう地域で受け入れるかなど様々な課題に直面すると考える。

2025年も裾野市と連携をとる中で「ウーブン・シティ」が始動したことによる地域社会や学校の変化や課題を追求していきたい。

(4)組織研究の意義

トヨタ自動車の「ウーブン・シティ」や裾野市の「市民目線」の基盤整備によって Society 5.0の時代の街や生活が具体化し,そこから近未来の社会や教育の姿が見えてくると考えている。近未来の教育環境,住民の連携,学校と地域の交流など本学会が 研究課題として指摘する内容が現実的な課題となってくると予想している。学会として地元の意識や関心を高める研修会等を今後も開催し,地域社会の発展と共生を図る視点 で行政機関や地域住民と共に研究を進めていきたい。 政府がデジタル田園都市国家構想を示したことで,全国各地の自治体では,デジタル構想を具体化する取り組みが進められている。今後,自治体が近未来教育を含む地域社会のデジタル化を推進する中で様々な課題に直面することが考えられる。 学会として「ウーブン・シティ」について組織研究した成果を,会員が所属する教育現場や在住する地域社会での実態把握や課題克服の研究に役立てる。また,個人研究の成果を学会誌や研究協議で共有し,学会としての課題克服に役立てていく。

4 研究活動

(1)研究の内容

①研究会・研修会(学識者による講演と参加者による協議)の開催

・協議を繰り返す中で課題を深化させる。

②組織研究(課題意識を共有する組織や個人との連携)

・関連する団体の協議会等に参加,連携を進めることで研究を深化させる。

③会員個人及びグループでの課題研究

・会員による課題研究を進める。

④研究成果の積極的提言

・研究成果を様々な機会に発表すると共に研究誌を発行する。

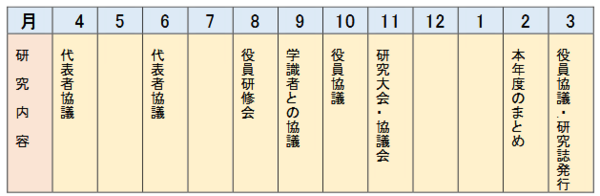

(2)研究の計画

2025年度 研究計画 ※コロナウイルス等の感染状況によって,日程・会議方式に変更もある。

|

(3)研究の具体的方策

①公開研修会

Society5.0の時代の教育を学ぶ。

②研究協議会...検討しているテーマと講師 ※オンラインを併用しての開催もある。

テーマ:Society5.0の社会・教育について考える

A教育の在り方について

講演 :教育に関わる学識者

協議会:参加者による協議

B地域社会の在り方について

講演 :近未来の社会に関して主導的立場にある行政代表者

協議会:参加者による協議

③個人やグループによる研究の推進

・研究成果を発表する機会を持つ。

④研究誌の作成

・今年度の研究を検証する。

研究のまとめ(会として,会員として)研究誌の刊行

5 今までの研究活動

(1)公開研修会 昨年度までの実績

・公開研修会2020

2020年10月31日(土)午後2時〜4時30分御殿場市 国立青少年交流の家

テーマ:未来社会の在り方を考える

参加者,20人...会長,副会長,教員,大学院生,市民 など

新しい社会への期待と不安に関する意見が数多く出された。

・公開研修会2021

2021年12月 5日(日)午後2時〜4時30分御殿場市 国立青少年交流の家

テーマ:近未来の教育を考える 参加者,22人...会長,副会長,教員,市民 など

地域住民,行政,教育等のそれぞれの立場からウーブン・シティの光と影の部分の多くの意見が出された。

※2022年度については,コロナ感染の蔓延等の理由で実施できなかった。

(2)研究協議会

・「近未来教育学フォーラム2023」の実施

テーマ:近未来の教育をどう創るか

日時:2023 年 12 月 6 日(水)13:30〜15:30

会場:関西大学東京センター 「サピアタワー」内(東京都千代田区丸の内1丁目7-12)

内容:経過報告

基調提案

「学校教育における課題」山田達夫

「地域社会における課題」長瀬美奈子

「近未来教育学の構想」 梶原正史

研究協議(参加者)

総括(全体のまとめ)勝俣得男

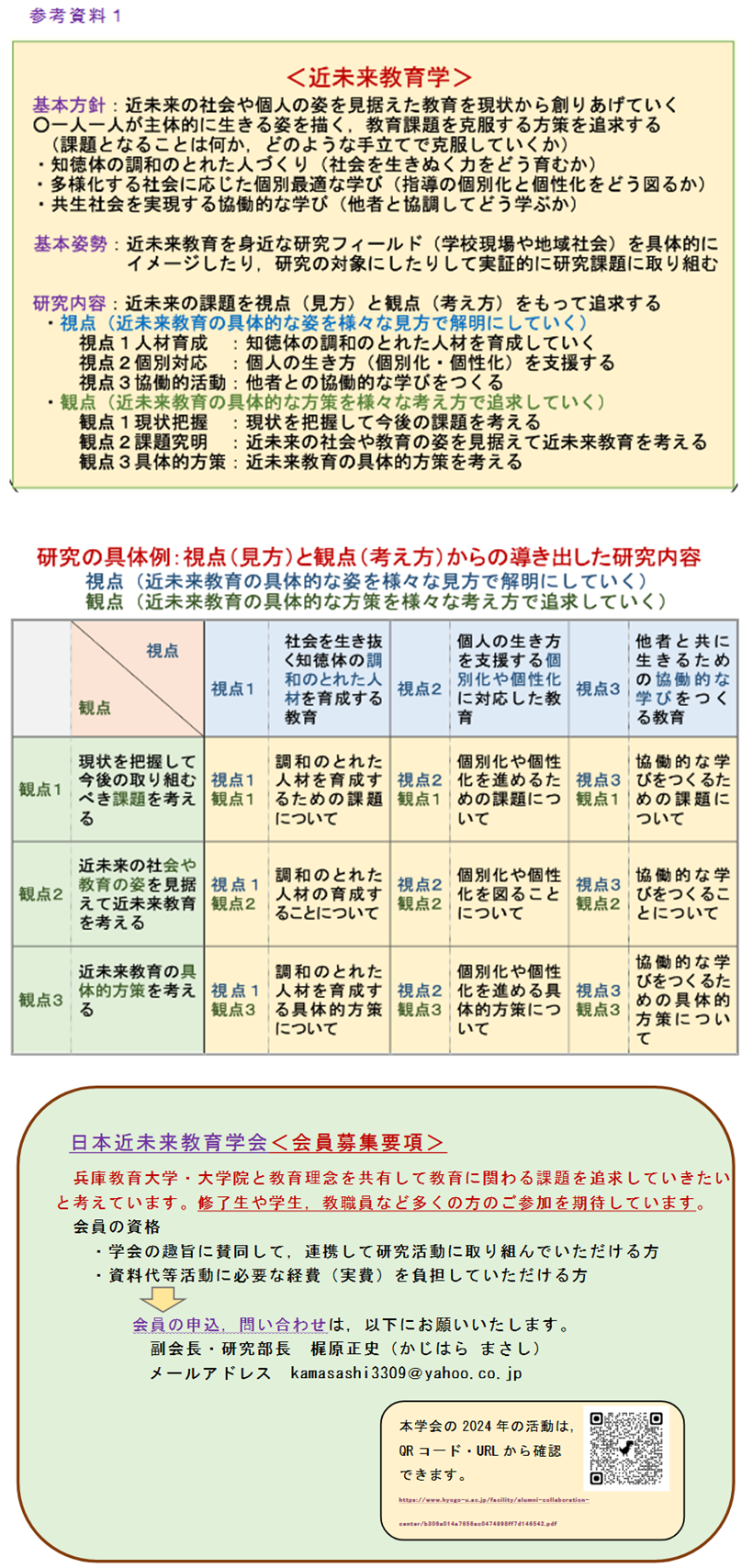

・「近未来教育学フォーラム2024」の実施 <参考資料1参照>

テーマ:近未来教育学をどう構築するか

日時:2024 年 12 月 7 日(土)13:30〜14:00

会場:兵庫教育大学神戸キャンパス (兵庫県神戸市)

内容:経過報告

開会(長瀬美奈子) 進行(梶原正史)

会長挨拶:勝俣得男

講演:「近未来教育の課題」 兵庫教育大学 学長 加治佐哲也 様

研究協議 進行:研修部長(山田達夫)

テーマ:近未来教育学をどう構築するか」

(1)基調提案 「近未来教育学の構想」:研究部長(梶原正史)

(2)会員による研究発表 (岩橋嘉大,山田達夫,長瀬美奈子)

(3)参加者による協議Ⅰ (14:45~15:05) (休憩・意見の整理)

(4)参加者による協議Ⅱ (15:15~15:55)

総括(全体のまとめ)

閉会(岩橋嘉大) ※閉会後,参加者による交流会

(3)裾野市における活動

①裾野市長との面談

2021年5月21日市長,行政職員と面談(市役所市長室)

会長・副会長出席 市長,みらい政策課1名,教育委員会2名

本学会の研究方針,活動内容について説明し,理解を得た。

②コンソーシアム(共同事業体)の活動

2021年5月27日「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ(SDCC)」構想のコンソーシアムに加入した。

(61番目の団体,2022年8月までに87団体が加入)

・7月,8月キックオフミーティング(活動事例の発表と協議)に参加,今後本学会からの発信・活動への参加を依頼した。

・モビリティレボリューションワーキンググループに参加

SDCC構想を具現化・計画化し,実証実験,実装につなげていくためにコンソーシアム会員,専門家や企業が共に裾野市のスマートシティ化を目指す取組

本学会は,特に福祉分野で交流を深め,共同研究を進めた。(2021年10月から4回実施)

③新市政の中での活動

裾野市では,2022年1月市長の交代を機に市政の見直しが図られた。会長が新市長と面談する中で「地域と共にある」という学会の基本姿勢と新市政の「市民 目線」に共通点があることを確認した。

・「岩波駅周辺地区まちづくりワークショップ」を参観

岩波駅から「ウーブン・シティ」につながる地区の都市計画を作成するために地区住民がワークショップでアイデアを出し合った。オブザーバーとして参加した。 (2022年7月3日)

2022年9月SDCC 構想が終了しコンソーシアム(共同事業体)は解散したが,2024年も引き続き研究のフィールドとして裾野市と関わっていく。

④「ウーブン・シティ」第1期工事完成をひかえた裾野市との協議

裾野市戦略推進課との協議

日時:2024年8月20日 場所:裾野市役所

テーマ 「近未来の地域社会・教育をどう創るか」

開会 (山田研修部長) 進行:山田研修部長

会長挨拶 (勝俣会長)

自己紹介

研究協議

・裾野市戦略推進課からの提議

(土屋 雅敬 戦略統括監兼戦略推進課長,勝間田 純嗣 戦略推進課係長)

・本学会の研究について (梶原研究部長)

研究の経緯と「近未来教育学」の構想

事例研究「先端企業の進出を契機とした地域づくり」

・参加者による協議

・総括(全体のまとめ)

閉会 (長瀬総務部長)

※第1期工事完成目前の「ウーブン・シティ」を外部より視察した。

(4)学会の共同研究A

環富士山地域への先端企業進出による地域変容についての研究成果を裾野市に提言するために山梨県「B村」の事例を検討した。

山梨県「B村」に世界有数の産業用ロボットメーカー「A社」が工場(1980)のち本社(1984)を移転したことによる「B村」の対応と地域社会の変容について考察した。 同村への聞き取りや関連資料を収集した。裾野市の市政の在り方に提言できることをまとめた。2024年8月20日に裾野市役所で「近未来の地域社会・教育をどう創るか」というテーマで戦略統括監兼戦略推進課と研究協議を行った。市当局より「ウー ブン・シティ」の建設状況と裾野市の対応について説明があった。本学会より,共同 研究した「先端企業の進出を契機とした地域づくり」の事例を説明した。

(5)教育行政機関との協議

2021年11月10日に会長,副会長・研究部長,研修部長,事務局役員2名が文部科学省を訪問し,主任教科書調査官に研究の進捗状況を説明,指導・助言を受ける機会をもった。近未来の「人」と「心」の課題にも取り組んでいると評価をいただいた。

(6) Webページで活動を発信

日本近未来教育学会の活動状況及び会員募集文書のWebページ

8月に本学会の活動状況及び会員募集の文書が,兵庫教育大学のWebページ内に掲載された。それにより,Yahoo,Google等で「近未来教育学会」と検索をかけると本学会が一番に表示される。学会の存在を全国的に示すことができた。今後も活動内容を 発信し,本学会の趣旨に賛同する会員を募って組織の拡大を図っていきたい。  (7)学会誌「近未来教育学研究」第2号の刊行

(7)学会誌「近未来教育学研究」第2号の刊行

2024年3月に学会発足からの研究活動をまとめた学会誌「近未来教育研究」の第2号を発刊した。設立の経緯,研究構想,研究内容,共同研究,会員の研究論文などを掲載し,学会としての成果と課題を示した。

学会の活動に理解と協力をいただいた関係者にも配布し た。

研究論文

「近未来教育の研究視座 -近未来教育学を構築するための方策(1)-」 帝京科学大学 梶原正史

「兵庫高校創造科学科「創造基礎」の実践分析 -責任ある市民性を育成する未来洞察の視点に着目して-」 兵庫県立青雲高等学校 岩橋嘉大

「教職を志す学生の教育観の形成に関する実践的研究 -教職科目「教育原理」の授業実践を通して-」 浜松学院大学 山田達夫

6 2025年度の研究について

AIが急速に進化している。社会の様々な分野での活用が始まった。人間の創造的な機能の一部を担い,新たな技術開発での活用が期待されている。しかし,国際社会全体での合意や活用の指針などが明確にされないまま,国家間でAIを取り入れた製品の開発競争が起こるまでになった。「生成 AI」については,誰でも利用できる身近な存在となり,その便利さを実感した人も多い。しかし,働き方改革や人材不足を補うなど労働環境の改善に役立つ一方で,成果物が従来の著作の概念に当てはまらないなど様々な課題があることも事実である。

このように社会が急速に変化している今日,30年先の未来の教育を予見することは,難しいと考える。国は,2023年6月に長期の教育計画である「第4期教育振興基本計画」(2023)を策定した。その中で「計画では2040年以降の社会を見据えた教育政策」と定義してICTやAIの進化を予見しながら未来の教育の在り方を思い描いている。しかし,ウェルビーイングなどこれからの社会で重視される概念を示していても,その時期や教育の具体的な内容までは示していない。それは,具体的な未来像を現時点で定めることができないからだと考える。

本学会では,社会や教育の在り方を思い描くことのできる15年ほど先までを見据えて近未来社会と近未来教育の在り方を検討していくことにした。具体的には,現在の社会の動向や国の施策から近未来を描き,教育現場の変化や地域社会の対応などから近未来教育の課題を捉えていく。そして,教育現場や行政機関と連携して近未来に向けた教育の在り方を追求していきたいと考えている。

今までの取組では,「地域と共にある」を研究の基盤として,環富士山地域に建設される未来実験都市「ウーブン・シティ」の進捗状況を意識しながら,その地元自治体のデジタル構想に参画し,地域の基盤整備を進める当局と協議した。また,世界的な産業ロボットメーカーの進出を地域づくりの契機として発展した自治体を調査研究した。このような研究の取組を文部科学省で協議する機会を得て,主任教科書調査官よりご指導を受けた。協議を通して歴史的な流れで近未来を捉え,人を中心とした社会を描くことの重要性を学んだ。

これまでの研究を通して,近未来の教育では, ICTやAIによって教育の改善を図る取り組みがさらに加速すると考える。また,近未来の社会が求める教育内容もICTやAIの活用が基盤になると予見できる。しかし,「子どもの健やかな成長」に必要なものいう視点から近未来教育を考えると「実体験の不足」への対応が課題となる。この課題を克服する手立てを検討していくと仮想体験と違う地域住民との交流など地域資源を活用した体験活動に新たな価値を見出すことができる。このように,近未来教育の課題を明らかにする際には,知徳体の調和のとれた人間形成など「人」への視点が重要であるという認識に至った。

2023年12月6日に開催した「近未来教育学フォーラム2023」の基調提案で学会としての研究の指針となる「近未来教育学の構想」を提示した。また,刊行した学会誌「近未来教育学研究」第2号には,近未来教育に関する投稿3論文を掲載し,個人の研究成果を学会として共有した。さらに2024年12月7日に開催した「近未来教育学フォーラム2024」では,「近未来教育学」構築に向けて行政や教育現場の課題を整理し,本学会としての近未来教育学研究の基準を明らかにした。

2025年度は,学会としての研究の指針となる考えや方策をまとめた「近未来教育学の構築」に沿った研究を具体化するとともに,個人やグループで研究課題を設定して取り組むことを重視したい。そのために会員の研究発表や交流の機会も確保していきたい。 本学会は,今後も教育現場や行政機関と連携して近未来教育の在り方を追求していきたい。